|

Il progetto liturgico

|

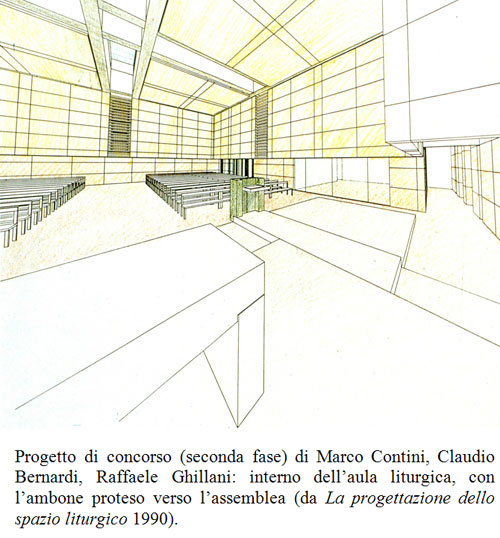

Il progetto vincitore del concorso vedeva una forte relazione tra lo spazio pubblico (il sagrato civico) e lo spazio liturgico, articolati attorno alla cerniera urbana del battistero , elemento consolidato nella tradizione ambrosiana e nei paesaggi urbani padani. Il battistero, di fatto, sostituiva la presenza di una “facciata”, mentre l’ingresso all’aula era previsto mediante un sagrato coperto avvolgente l’aula, che portava a un ingresso sul lato opposto al battistero [8]. Gli altri elementi caratterizzanti lo spazio liturgico erano l’altare nell’abside, un ambone spazioso proiettato verso l’assemblea, una cappella feriale autonoma con funzione di custodia eucaristica.

Il passaggio al progetto definitivo e realizzato ha implicato un ripensamento distributivo sia delle trame urbane , sia dello spazio liturgico, che tuttavia non stravolge le intuizioni originarie sulla base delle quali era stato aggiudicato il concorso.

La chiesa è concepita come un perimetro murario compatto, che accoglie al suo interno un recinto ligneo sospeso, che delimita lo spazio dell’assemblea. La pedana del presbiterio è disposta frontalmente, ma fa parte essa stessa dell’invaso unitario - per spazialità, luce e materiali - che accoglie l’intera assemblea. “Senza interposizione di pareti un ‘velabro’ ligneo raccoglie sotto di sé il vero e proprio spazio della celebrazione, quasi custodendone la voce, le vibrazioni, il respiro. Così l‘assemblea liturgica si presenta trasparente seppure separata, aperta eppure ben definita.” (Petrini 2000). Per i progettisti “Si voleva ottenere all’interno della chiesa una ‘tensione tranquilla’, un senso di accoglienza quasi domestica, ma nello stesso tempo non rinunciare a quel senso di mistero che è nella tradizione degli edifici del ‘sacro’” (Contini et alii 2000).

Sulla pedana plenaria del presbiterio si dispongono i poli liturgici principali; la pedana è isolata rispetto all’ambulacro perimetrale da una bassa schermatura, posta in continuità con il soprastante recinto sospeso. La mensa , al centro, è direttamente illuminata dal lucernario aperto nella copertura piana superiore. L’ambone è ampio, proteso verso i fedeli, e realizzato mediante un’intelaiatura metallica, con una scelta che fa prevalere la corporeità del lettore sulla massività dei materiali edilizi, soluzione legata alla tradizione razionalista milanese (si vedano gli amboni di Mangiarotti e Morassutti a Baranzate, o quelli realizzati da Enea Manfredini). La sede, anch’essa di sobrio design, è posta dalla parte opposta all’ambone.

L’assemblea ha disposizione frontale, e solo le panche del coro hanno orientamento avvolgente attorno all’altare: la percezione della centralità dell’altare è data soprattutto dalla ricerca spaziale e luministica, enfatizzate dal “velabro” sospeso unificante.

Il luogo della custodia eucaristica è alle spalle dell’altare, in una cappella autonoma oltre la schermatura di fondo del presbiterio; la comunicazione percettiva tra l’aula e la cappella è garantita da una vetrata , ma il tabernacolo non è né visibile né accessibile dall’aula stessa. Tale aspetto presenta una criticità, in quanto durante le funzioni per accedere al tabernacolo è necessario uscire dall’aula e passare attraverso un disimpegno per entrare nella cappella eucaristica. Per realizzare una visibilità almeno indiretta da parte dell’assemblea è stata sospesa una lampada sopra la vetrata del tabernacolo, oltre lo schermo presbiteriale.

Il battistero gioca un ruolo decisivo sia nell’assetto tipologico, sia nello spazio liturgico: il cilindro è un volume autonomo rispetto al recinto della chiesa, ma ben connesso visivamente e funzionalmente con l’area antistante il presbiterio, dal lato dell’ambone . Il volume battesimale prende luce dall’asola perimetrale di copertura e da una croce che attraversa la muratura, aperta verso la piazza.

Agli angoli dell’aula sono sistemati quattro spazi per la confessione, dalla forma di piccoli vani accessibili dall’ambulacro perimetrale e illuminati da feritoie esterne.

Le pareti laterali dell’aula sono articolate in una sequenza di tre vani aperti per lato, che possono assumere funzione di “cappelle laterali”, adattabili per immagini devozionali: si tratta di spazi bassi, illuminati da una feritoia centrale.

Un organo a canne è stato recentemente sistemato all’angolo destro del recinto sospeso, nella zona in cui si dispone il coro.

Ultimo aggiornamento di questa pagina: 03-GIU-14

Chiesa Cattolica Italiana - Copyright @2005 - Strumenti Software a cura di Seed