|

I contesti

|

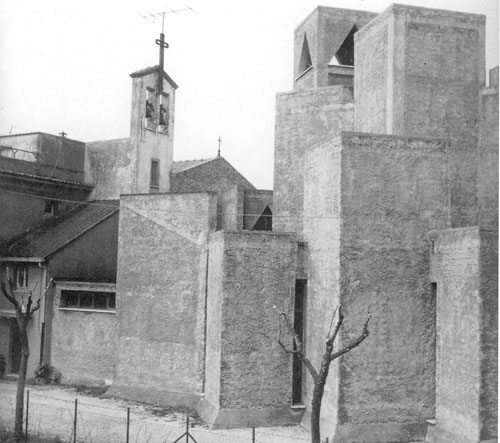

Il rapporto tra la prima sede parrocchiale e la nuova aula liturgica al momento del suo completamento (da Benedetti 1995)

Cava dei Selci presenta i caratteri delle borgate sviluppatesi spontaneamente nelle campagna romane tra il secondo Dopoguerra e il boom economico: lottizzazione irregolare, rete viaria sottodimensionata e irrazionale, edilizia frammentaria e improvvisata, assenza di spazi aperti e di centralità pubbliche. In tale contesto, la chiesa parrocchiale costituisce probabilmente l‘unica occasione per poter avviare nel rione un progetto di architettura, coerente e identitario. La prossimità dell‘aeroporto impone un vincolo d’altezza dovuto al cono di volo (14 metri), mentre l‘esigenza di valorizzare funzionalmente le opere pastorali preesistenti richiede che l‘aula sia costruita in continuità volumetrica con il resto del complesso, e quindi a filo arretrato rispetto alla strada. Considerati tali vincoli plani-volumetrici, si impone la necessità di prevedere un sagrato, al fondo del quale si può disporre un volume compatto, non sviluppato in altezza: la sfida principale posta al progettista è quindi la caratterizzazione della nuova chiesa, per evidenziarne non solo la funzione, ma soprattutto il ruolo di nuova centralità spaziale e spirituale della borgata.

Benedetti si propone di operare con un obiettivo chiaramente definito: “ritrovare nell’espressività simbolica il centro del processo progettuale, costituendo un sistema architettonico in cui l’unificazione delle aree sacramentali, sollecitata dalla riforma liturgica del Vaticano II, coesistesse con una diversificazione spaziale, espressiva delle diverse qualità liturgiche esistenti nello spazio sacro” (Benedetti 1995, p. 265). In termini più generali, Benedetti tenta di proporre un metodo per superare la frammentarietà delle esperienze progettuali nell‘ambito dell‘architettura di chiese post-conciliare, da lui valutata in termini decisamente negativi. Propone infatti che l‘edificio sacro torni ad essere "veicolo di verità", e non mera ostentazione del protagonismo o del lirismo autoreferenziale degli architetti: lo "spessore veritativo" dell‘architettura è sviluppato a partire dal “ripensamento delle più stabili idee simboliche, incarnanti attraverso la vita della Chiesa le ecclesiologie fondamentali depositate nei secoli della sua vita” (Benedetti 1987-1988).

Proprio a partire dalla chiesa di Cava dei Selci viene sperimentato il metodo del "formare simbolico", successivamente messo a punto sia negli scritti teorici dell‘architetto - probabilmente il più letto e influente saggista in materia di architettura sacra contemporanea in Italia -, sia nelle chiese da lui progettate e costruite.

Alcune idee-simbolo guidano l’inserimento dell’edificio nell’ambiente costruito: il modello della “Chiesa-fortezza”, finalizzata a resistere al dilagare dell‘indifferentismo e del relativismo del mondo secolarizzato, si declina con quello della “Montagna Sacra”, mediazione tra Dio e il Mondo, punto di unità tra Terra e Cielo.

Ultimo aggiornamento di questa pagina: 15-NOV-12

Chiesa Cattolica Italiana - Copyright @2005 - Strumenti Software a cura di Seed