|

Il progetto liturgico

|

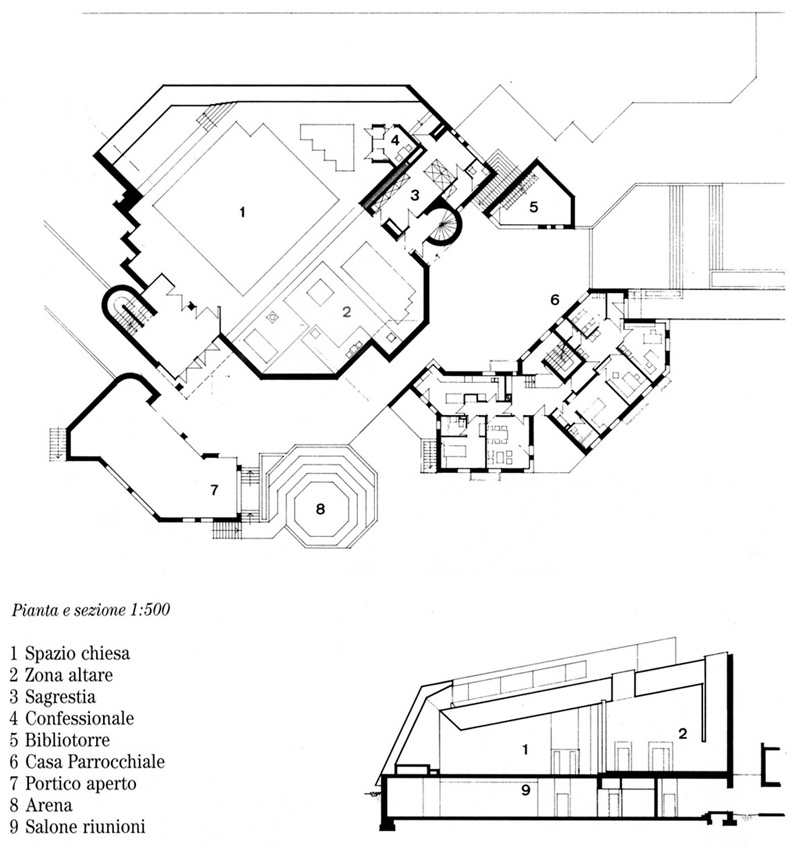

Lo spazio interno della chiesa, secondo il progettista, «nasce dalle esigenze della liturgia più che da forme geometriche precostituite o tradizionali: questo evita l‘abitudinarietà e favorisce la creatività dello spazio» (Derossi, Dahinden 2000, p. 15). Nel messaggio inviato da Dahinden per la dedicazione di San Giuseppe, viene rimarcato come la chiesa cerchi di rispondere alle diverse esigenze: «l‘annunzio della parola, la celebrazione del convito, la preghiera personale» (Dahinden 1991, p. 29).

L‘assetto planimetrico dell‘aula di culto è relativamente elementare: i poli liturgici sono addensati - ma non sovrapposti, né confusi - su una pedana absidale, articolata su più livelli e profili, con una sapiente trama di riferimenti visivi e spaziali non legati né da rigide simmetrie, né da allineamenti forzati. Tale equilibrio tra unione e distinzione dei poli è un esito positivo del progetto originario, ma è stato approfondito e specificato con interventi successivi di affinamento.

Il centro dello spazio liturgico è certamente il volume imponente dell‘altare: il valore plastico dell‘insieme garantisce il necessario richiamo alla dimensione sacrificale dell‘Eucarestia, mentre la citazione delle gambe del tavolo è la traccia memoriale della dimensione conviviale della mensa del banchetto, della tavola apparecchiata.

Coerentemente con gli anni in cui è stata realizzata la chiesa, l‘ambone non assumeva ancora un rilievo architettonico particolare: evidente però il richiamo all‘unitarietà di disegno con l‘altare, associata alla definizione di uno spazio autonomo.

La sede del presidente è alle spalle di altare e ambone, disallineata prospetticamente rispetto agli altri poli liturgici. Al di sopra, il crocifisso.

Il tabernacolo trova un proprio specifico luogo nello spazio absidale, alle spalle dell‘ altare: pur evitando l‘allineamento con la mensa, viene tuttavia stabilito un legame visivo e spaziale tra i due poli eucaristici.Lo spazio della custodia eucaristica ha un dimensionamento intimo, appartato, ma riceve una propria specifica illuminazione dall‘alto, grazie al pozzo di luce in cui è sospeso; lo spazio stesso è parte di una complessa articolazione absidale, ma se ne distingue grazie al profilo leggermente cuspidato e al diverso trattamento dei materiali. Legate al clima culturale sperimentale dell‘immediato post-concilio sono le scelte di proporre pareti trasparenti e di "sospendere" il tabernacolo nel pozzo di luce, inserendolo in uno scatolato metallico smaltato in arancione.

Il battistero riprende i materiali e le soluzioni formali di altare e ambone: in una solida pedana lignea è incassato un catino di rame, alimentato da uno zampillo perennemente attivo; integrato nel medesimo supporto troviamo il cero pasquale. Il fonte è collocato su una pedana ai piedi del presbiterio, in posizione prossima all‘ambone, garantendo una visibilità ottimale da parte dell‘assemblea, ma al tempo stesso la necessaria riconoscibilità rispetto agli altri poli liturgici. L‘acqua perennemente viva è segno memoriale del battesimo ed è lo strumento per far "sentire il silenzio" nei momenti in cui la chiesa è usata per la preghiera personale.

L‘assemblea, dimensionata per circa 500 fedeli, è ordinatamente disposta di fronte alle pedane absidali e ai poli liturgici, ma si articola anche diagonalmente negli spazi laterali prossimi all‘altare, al tabernacolo e al battistero. La "partecipazione" si traduce in questo caso non solo in una forma assembleare geometricamente avvolgente, ma anche in una ricerca progettuale di tipo percettivo - quasi psicologico - sullo spazio, sulle fonti luminose indirette, sui materiali, sulla trama delle relazioni visive: per i progettisti «lo spazio della chiesa, sottolineato nei suoi punti celebrativi dalla luce, agisce con intensità sull‘individuo e sulla assemblea radunata tutta attorno all‘altare; esso è dunque interiorizzante e rassicurante».

Lo spazio per il coro e la macchina dell‘organo e sono stati progettati fin dall‘inizio come elementi integrati nell‘architettura dell‘aula e dell‘assemblea, come pure i vani destinati a confessionale, posti tra la sacrestia e il coro.

Al fondo del lato destro della navata è sistemata un‘area per le devozioni: a fianco delle uniche finestre aperte verso l‘esterno sono collocate le statue della Vergine e del santo titolare della chiesa, San Giuseppe, allestite come spazio familiare e di calore, con stuoie, candele e un leggio a supporto della Parola del giorno, per il raccoglimento personale.

L‘accesso all‘assemblea avviene da due porte, entrambe laterali (una verso l‘area battesimale, l‘altra verso la custodia eucaristica) ma dotate di una propria identità architettonica, prevedendo anche spazi progettati per l‘informazione e l‘accoglienza.

Ultimo aggiornamento di questa pagina: 26-SET-11

Chiesa Cattolica Italiana - Copyright @2005 - Strumenti Software a cura di Seed